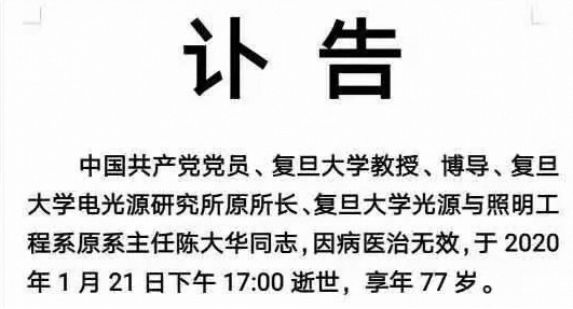

陈大华先生是上海复旦大学电光源研究所原所长、光源与照明工程系原系主任、中国照明学会副秘书长、上海照明学会副理事长、上海照明电器协会技术顾问,以及担任国内外近10家光源和照明学术杂志的编委和编委主任,还是国际学术机构欧洲建筑节能照明委员会和国际照明学会视觉委员会的委员。

陈大华先生是上海复旦大学电光源研究所原所长、光源与照明工程系原系主任、中国照明学会副秘书长、上海照明学会副理事长、上海照明电器协会技术顾问,以及担任国内外近10家光源和照明学术杂志的编委和编委主任,还是国际学术机构欧洲建筑节能照明委员会和国际照明学会视觉委员会的委员。  我虽不是复旦学子,但亲聆先生长达二十多年的教诲,因此我很自豪称自己为陈教授的“私淑弟子”。1993年初春,我出差到北京,经大恒公司徐珊珊经理引荐,认识了陈大华先生,甫一见面,寒聊几句,陈教授的谦谦君子之风就吸引着我。当时我正在考虑公司业务的转营方向,感觉到改革开放的深入,会给照明工程和设计带来蓬勃发展的巨大市场,更需要学习更专业的灯光照明知识。陈教授渊博的专业知识,温文尔雅的谈吐,令我茅塞顿开,如沐阳春三月的春光般温暖喜悦。从此,开始了我和陈大华教授长达28年的友谊和学习交流历程。

我虽不是复旦学子,但亲聆先生长达二十多年的教诲,因此我很自豪称自己为陈教授的“私淑弟子”。1993年初春,我出差到北京,经大恒公司徐珊珊经理引荐,认识了陈大华先生,甫一见面,寒聊几句,陈教授的谦谦君子之风就吸引着我。当时我正在考虑公司业务的转营方向,感觉到改革开放的深入,会给照明工程和设计带来蓬勃发展的巨大市场,更需要学习更专业的灯光照明知识。陈教授渊博的专业知识,温文尔雅的谈吐,令我茅塞顿开,如沐阳春三月的春光般温暖喜悦。从此,开始了我和陈大华教授长达28年的友谊和学习交流历程。  此后,我陆续收到陈教授寄给我的许多照明专业资料和复旦光源系教科书,于是埋头扎进光专业知识海洋。学习过程中,遇到不明白的,便向陈教授请教。他也不嫌其烦地用书信、电话、网络各种形式给我辅导、传授。除E-mail和后期的微信联系外,普通的纸质书信有近百封之多。

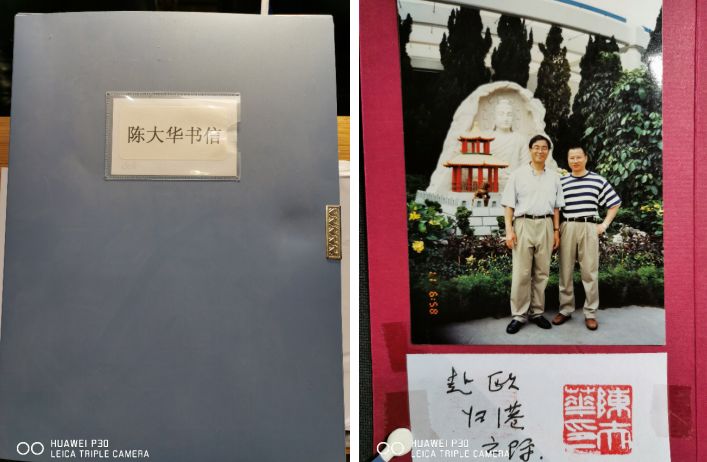

此后,我陆续收到陈教授寄给我的许多照明专业资料和复旦光源系教科书,于是埋头扎进光专业知识海洋。学习过程中,遇到不明白的,便向陈教授请教。他也不嫌其烦地用书信、电话、网络各种形式给我辅导、传授。除E-mail和后期的微信联系外,普通的纸质书信有近百封之多。

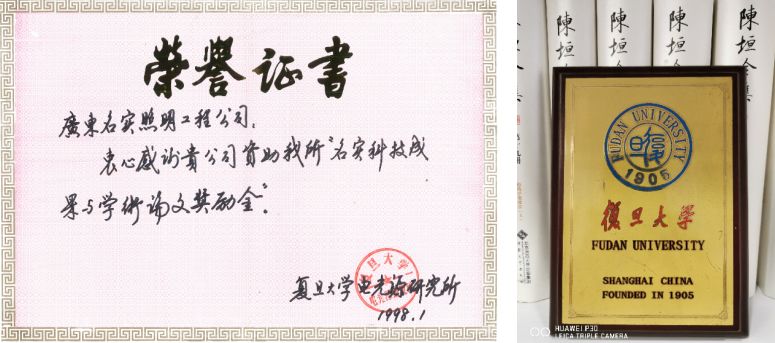

随着向陈教授学习渐深,我产生了与复旦大学电光源研究所、光源和照明工程系更进一步紧密联系的想法,希望有更实际的合作,能获得更先进的知识。陈教授便建议我公司在复旦大学光源和照明工程系设立“名实之光科技成果奖励基金”,由1995年至1999年共五年期。通过这个奖励基金,我先后认识了系里的众多教授:蔡祖泉、朱绍龙、杨根元、徐学基、周太明、何鸣皋、诸定昌、方道腴、宋贤杰、刘木清、姚佩玉,以及同济大学的杨公侠教授、李同保院士,浙江大学叶关荣教授,上海照明学会理事长章海聰教授等,还有左春兰老师及陈教授当时的博士生林燕丹、陈文成两位同学。得到这些灯光照明权威专家的热枕教导和帮助,并授赠了许多他们的著作。

随着向陈教授学习渐深,我产生了与复旦大学电光源研究所、光源和照明工程系更进一步紧密联系的想法,希望有更实际的合作,能获得更先进的知识。陈教授便建议我公司在复旦大学光源和照明工程系设立“名实之光科技成果奖励基金”,由1995年至1999年共五年期。通过这个奖励基金,我先后认识了系里的众多教授:蔡祖泉、朱绍龙、杨根元、徐学基、周太明、何鸣皋、诸定昌、方道腴、宋贤杰、刘木清、姚佩玉,以及同济大学的杨公侠教授、李同保院士,浙江大学叶关荣教授,上海照明学会理事长章海聰教授等,还有左春兰老师及陈教授当时的博士生林燕丹、陈文成两位同学。得到这些灯光照明权威专家的热枕教导和帮助,并授赠了许多他们的著作。

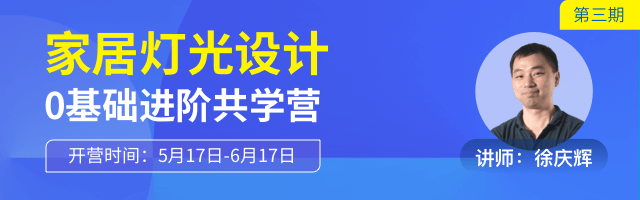

随着改革开放的深入,国内的照明设计市场也开始蓬勃发展。这时我公司的设计部需要有更专业的人才,陈教授便推荐了他的学生刘九昌1996年毕业后到我公司工作,接着1997年毕业的徐庆辉、1998年的叶岩等优秀复旦学子陆续来到我司工作,他们扎实的专业基础知识和工作能力,为设计部打下了坚实的基础。

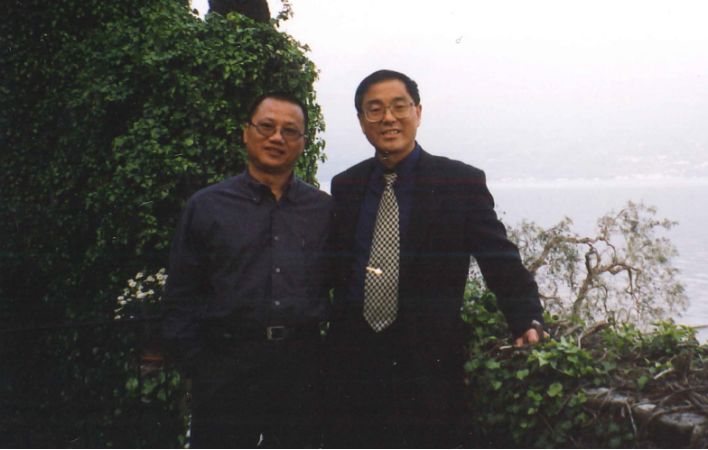

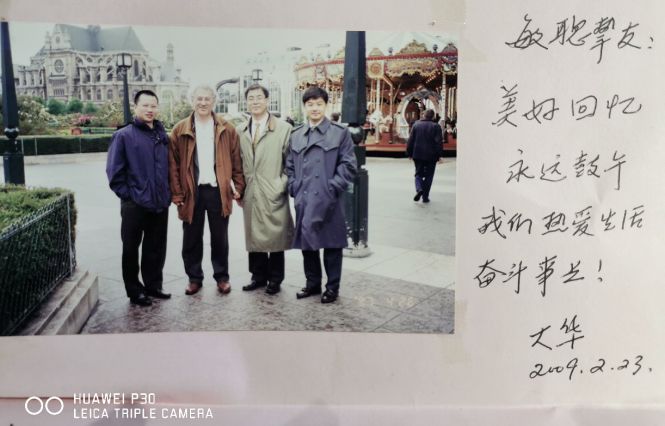

随着改革开放的深入,国内的照明设计市场也开始蓬勃发展。这时我公司的设计部需要有更专业的人才,陈教授便推荐了他的学生刘九昌1996年毕业后到我公司工作,接着1997年毕业的徐庆辉、1998年的叶岩等优秀复旦学子陆续来到我司工作,他们扎实的专业基础知识和工作能力,为设计部打下了坚实的基础。 行业内都知道“法兰克福照明展Light+Building”,那时还没搬到法兰克福,是在德国汉诺威举办。我于1995年去参观过,但囿于专业知识的贫乏,不能与那些著名灯光品牌直接沟通,便提出与陈教授一同去参观的想法。陈教授欣然接受了我的邀请,于是在1997年4月,陈教授和我、公司秘书谭小琼女士、香港同事陈庆洪先生一起前往汉诺威,参观当年的建筑照明展。陈大华教授曾在德国做过两年访问学者,许多著名的欧洲灯光企业都和陈教授熟稔。在参观期间,我们拜访了许多著名品牌,例如ERCO、BEGA、ZUMTOBEL、Hellux、DELTALIGHT、SBP、iGuzzini、Iouis poulsen、Kreon等等。有陈教授牵线和沟通,这些著名品牌都与我公司发展了业务关系,他们的产品也通过我们用在中国的工程项目里。特别是德国ERCO,我十分喜欢,他将灯光功能和效果做到极至。当时ERCO海外部经理是傅磊先生,陈教授和我与傅先生一见如故,也由此促成我公司成为ERCO在中国大陆的第一个合作伙伴。现在傅磊博士和陈大华教授两位先后仙逝,我的悲伤之情无以言表!

行业内都知道“法兰克福照明展Light+Building”,那时还没搬到法兰克福,是在德国汉诺威举办。我于1995年去参观过,但囿于专业知识的贫乏,不能与那些著名灯光品牌直接沟通,便提出与陈教授一同去参观的想法。陈教授欣然接受了我的邀请,于是在1997年4月,陈教授和我、公司秘书谭小琼女士、香港同事陈庆洪先生一起前往汉诺威,参观当年的建筑照明展。陈大华教授曾在德国做过两年访问学者,许多著名的欧洲灯光企业都和陈教授熟稔。在参观期间,我们拜访了许多著名品牌,例如ERCO、BEGA、ZUMTOBEL、Hellux、DELTALIGHT、SBP、iGuzzini、Iouis poulsen、Kreon等等。有陈教授牵线和沟通,这些著名品牌都与我公司发展了业务关系,他们的产品也通过我们用在中国的工程项目里。特别是德国ERCO,我十分喜欢,他将灯光功能和效果做到极至。当时ERCO海外部经理是傅磊先生,陈教授和我与傅先生一见如故,也由此促成我公司成为ERCO在中国大陆的第一个合作伙伴。现在傅磊博士和陈大华教授两位先后仙逝,我的悲伤之情无以言表!

▲左:陈大华教授;中:傅磊博士;右:黄敏聪先生

▲左:陈大华教授;中:傅磊博士;右:黄敏聪先生 ▲1997.4.14汉诺威照明展参观完汉诺威的建筑照明展后,我们来到德国北部的基尔。1982~1984年,陈大华先生作为公派学者在基尔大学工作了两年。德国基尔大学创办于1665年,是德国历史最悠久的大学之一,学科门类齐全,也是德国最富有传统和著名的公立大学。一批享有声望的科学家曾在此学习和任教,如量子力学的创始人普朗克Max Planck;电磁学鼻祖赫兹Heinrich Hertz;于1950年获诺贝尔奖的化学家迪尔斯Otto Diels等,历史上共有6名诺贝尔奖获得者曾在此学习和任教。陈教授在的基尔大学的老教授十分热情地欢迎我们的到来,老教授的13岁孙女是陈大华先生在基尔大学公派学习后期出生的,见到我们中国人欢呼雀跃,跑前走后,“儿童相见不相识,笑问客从何处来”,这种亲切的感觉令我们像回到故乡一样。

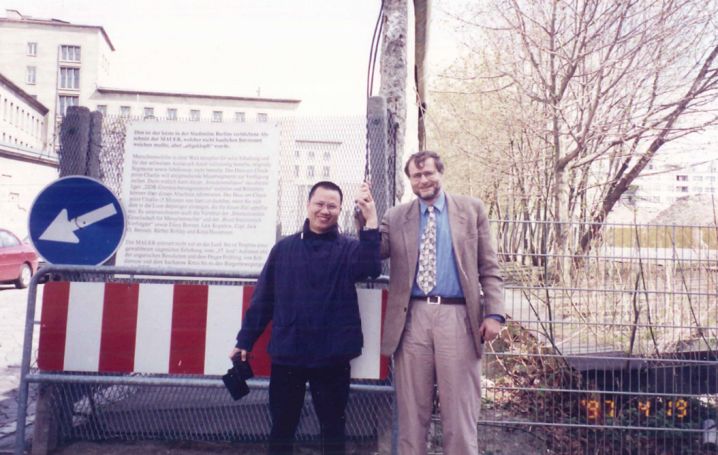

▲1997.4.14汉诺威照明展参观完汉诺威的建筑照明展后,我们来到德国北部的基尔。1982~1984年,陈大华先生作为公派学者在基尔大学工作了两年。德国基尔大学创办于1665年,是德国历史最悠久的大学之一,学科门类齐全,也是德国最富有传统和著名的公立大学。一批享有声望的科学家曾在此学习和任教,如量子力学的创始人普朗克Max Planck;电磁学鼻祖赫兹Heinrich Hertz;于1950年获诺贝尔奖的化学家迪尔斯Otto Diels等,历史上共有6名诺贝尔奖获得者曾在此学习和任教。陈教授在的基尔大学的老教授十分热情地欢迎我们的到来,老教授的13岁孙女是陈大华先生在基尔大学公派学习后期出生的,见到我们中国人欢呼雀跃,跑前走后,“儿童相见不相识,笑问客从何处来”,这种亲切的感觉令我们像回到故乡一样。  第三站:柏林,这里有一间光源公司,总经理是陈教授的好友,前东德共产党中央委员。1991年柏林墙倒塌后,他们公司被西德公司收购,继续聘任他做总经理,但看得出他很苦闷。陈教授介绍他时说这是老共产党员,我当时就回答:“我也是共产党员,咱们应该称呼‘同志’”。一声“同志”,便马上消除了陌生感,一个握手,便产生熟悉的亲切情。陈教授、我、还有这位前委员,三个党员亲切地拉起了家常。他带我们参观,介绍了公司新研发的节能荧光灯并与我们展开深入讨论。参观柏林墙残垣时,陈教授建议我们两位共产党员站在柏林墙的残垣前,我在西德这边,他在东德那边,手拉手照了一张具有纪念意义的合照。

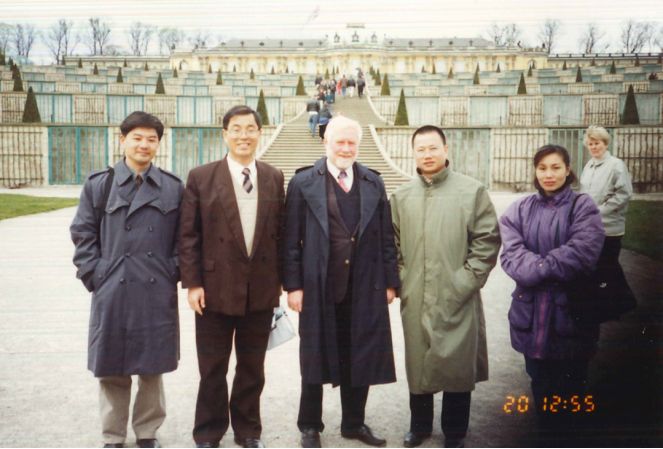

第三站:柏林,这里有一间光源公司,总经理是陈教授的好友,前东德共产党中央委员。1991年柏林墙倒塌后,他们公司被西德公司收购,继续聘任他做总经理,但看得出他很苦闷。陈教授介绍他时说这是老共产党员,我当时就回答:“我也是共产党员,咱们应该称呼‘同志’”。一声“同志”,便马上消除了陌生感,一个握手,便产生熟悉的亲切情。陈教授、我、还有这位前委员,三个党员亲切地拉起了家常。他带我们参观,介绍了公司新研发的节能荧光灯并与我们展开深入讨论。参观柏林墙残垣时,陈教授建议我们两位共产党员站在柏林墙的残垣前,我在西德这边,他在东德那边,手拉手照了一张具有纪念意义的合照。  在柏林,陈教授还领着我们来到欧洲著名的色度学研究所,拜会了当时的欧洲照明学会秘书长、德国照明学会主席、著名的标准色度学专家汉斯教授。汉斯教授详细介绍了欧洲照明学会的工作和他的专业。汉斯教授对陈教授的到来和我们的来访给予了热情隆重的接待,安排了欧洲照明学会的宴请并陪同我们游览施普雷河,参观了波茨坦。

在柏林,陈教授还领着我们来到欧洲著名的色度学研究所,拜会了当时的欧洲照明学会秘书长、德国照明学会主席、著名的标准色度学专家汉斯教授。汉斯教授详细介绍了欧洲照明学会的工作和他的专业。汉斯教授对陈教授的到来和我们的来访给予了热情隆重的接待,安排了欧洲照明学会的宴请并陪同我们游览施普雷河,参观了波茨坦。  当我们的游艇来到著名的冷战标志性建筑格列尼克大桥时,陈教授说:“这是著名的东西方交换间谍的地方,苏联为首的华沙公约组织与美国为首的北大西洋组织各自捉获的间谍,就是在这大桥中间互相交换的”。1962年,苏联击落的美国U-2侦察机驾驶员Powers和苏联间谍Abel就是在这桥上交换的。陈教授让我戴上墨镜,把他的卡其色风衣给我披上并竖起领子,扮作间谍的样子,与汉斯教授一起以格利尼克铁桥作背景,合作照了一张我至今认为自己最酷造型的照片,媲美电影里的间谍明星。

当我们的游艇来到著名的冷战标志性建筑格列尼克大桥时,陈教授说:“这是著名的东西方交换间谍的地方,苏联为首的华沙公约组织与美国为首的北大西洋组织各自捉获的间谍,就是在这大桥中间互相交换的”。1962年,苏联击落的美国U-2侦察机驾驶员Powers和苏联间谍Abel就是在这桥上交换的。陈教授让我戴上墨镜,把他的卡其色风衣给我披上并竖起领子,扮作间谍的样子,与汉斯教授一起以格利尼克铁桥作背景,合作照了一张我至今认为自己最酷造型的照片,媲美电影里的间谍明星。  这两张相片,一张与原东德共产党中央委员在柏林墙残垣的合影,一张与原西德著名科学家汉斯教授在格利尼克大桥前的合影,都是陈大华教授策划的创意,是我一生中最有纪念价值的回忆,因为瞬间即是永恒!告别德国,陈教授带我们继续在欧洲其他国家参观考察光学和照明的学术机构与企业,首先是巴黎十一大学的固态物理实验室。路上,陈教授说我们会拜访一位“美女”教授,是国际著名的光学权威。听陈教授介绍,我们都翘首企盼着一位学霸型绝世佳人出现。谁知道出来的是爱因斯坦爆炸发型、花白头发、谈吐举止搞怪滑稽的半老教授。这时陈老师幽幽地笑着说这位教授的法文名字的发音就是中文“美女”的谐音,我们大家不禁哑然失笑。

这两张相片,一张与原东德共产党中央委员在柏林墙残垣的合影,一张与原西德著名科学家汉斯教授在格利尼克大桥前的合影,都是陈大华教授策划的创意,是我一生中最有纪念价值的回忆,因为瞬间即是永恒!告别德国,陈教授带我们继续在欧洲其他国家参观考察光学和照明的学术机构与企业,首先是巴黎十一大学的固态物理实验室。路上,陈教授说我们会拜访一位“美女”教授,是国际著名的光学权威。听陈教授介绍,我们都翘首企盼着一位学霸型绝世佳人出现。谁知道出来的是爱因斯坦爆炸发型、花白头发、谈吐举止搞怪滑稽的半老教授。这时陈老师幽幽地笑着说这位教授的法文名字的发音就是中文“美女”的谐音,我们大家不禁哑然失笑。  “美女”教授十分幽默热情地欢迎陈教授和我们,领着我们参观他的实验室,带我们乘船游览塞纳河两岸风光。在船上时,我发觉塞纳河两岸的建筑都没有安装泛光照明,觉得奇怪,向教授请教。陈教授告诉我:因为塞纳河两岸的建筑都是历史文物,政府不允许有任何东西破坏建筑立面,他让我再仔细观察观察。这时我发现:观光船的两侧都装有大功率投光灯,哦……晚上乘船观光来到这些著名建筑景点时,就会开启两舷灯光,打在建筑上。这种保护文物建筑又能让建筑亮起来的环保手法,深深启发了我。

“美女”教授十分幽默热情地欢迎陈教授和我们,领着我们参观他的实验室,带我们乘船游览塞纳河两岸风光。在船上时,我发觉塞纳河两岸的建筑都没有安装泛光照明,觉得奇怪,向教授请教。陈教授告诉我:因为塞纳河两岸的建筑都是历史文物,政府不允许有任何东西破坏建筑立面,他让我再仔细观察观察。这时我发现:观光船的两侧都装有大功率投光灯,哦……晚上乘船观光来到这些著名建筑景点时,就会开启两舷灯光,打在建筑上。这种保护文物建筑又能让建筑亮起来的环保手法,深深启发了我。

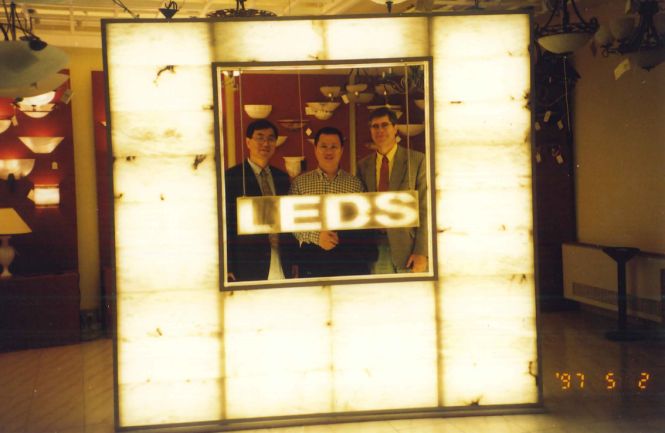

▲拜访西班牙LEDS-C4公司

▲拜访德国欧司朗路灯试验场

这次参观学习考察之旅,德国、法国、西班牙、意大利,近一个月的行色匆匆,参观考察了三十多个有关光研究的大学研究机构和照明企业。仰仗陈教授丰富的人脉资源、良好关系,我们一路上得到极好接待和深入研讨机会。对我来说,这“八千里路云和月”是终生难忘的求学之旅,陈教授渊博的专业知识和高尚的人格魅力,对我“匪面命之,言提其耳”的谆谆教诲,令我受益至今。

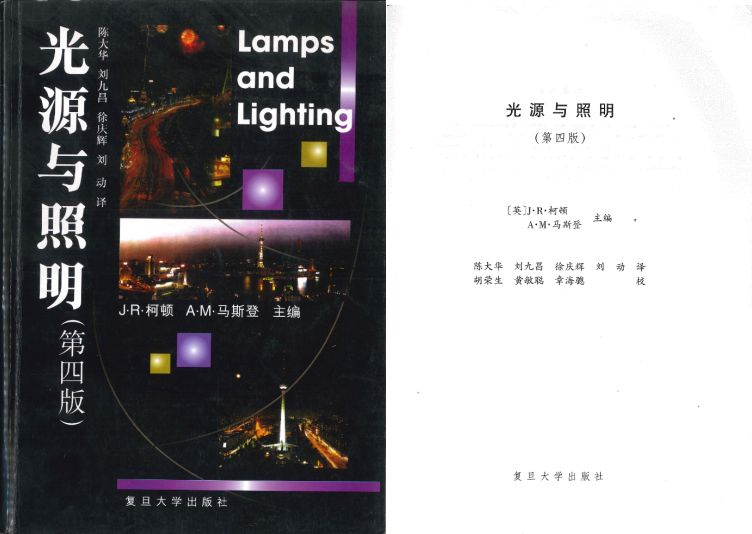

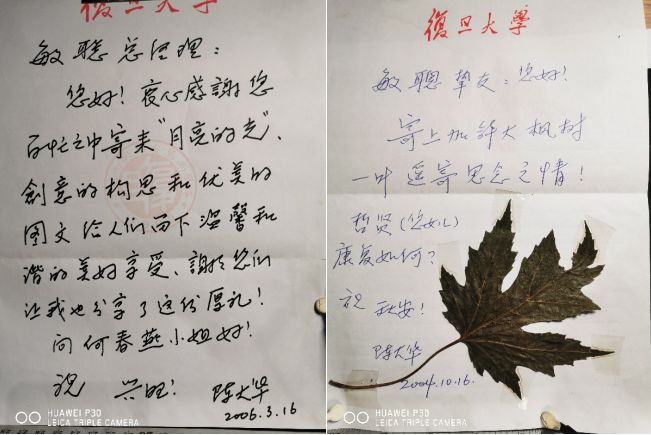

《光源与照明》是一本国际公认的照明行业权威著作,自从1966年出版后,一直深受专业人士和大学研究机构的欢迎和重视,并以每十年一次的周期再版。1997年完成的第四版更进一步作了大幅度改版,增加了一半新内容,使读者能更贴近现代光源与照明科技前沿。1997年春的欧洲之旅,陈大华教授获悉了《光源与照明(第四版)》的出版消息,当时就和我说希望我们争取共同合作拿到这本著作翻译中文版的授权,在中国出版这本著作。回国后,陈教授便马上与《光源与照明》原著主编J.R. Coaton博士和A.M. Marsden博士联系,得到他们对该译著工作的关注和重视,并在他们帮助下与英国出版公司Edward An old Ltd.达成了优惠的版权转让。1997年10月至1999年8月,在陈教授的具体指导下,我公司设计部刘九昌、徐庆辉、公司秘书刘动小姐开展了紧张的翻译工作,终于赶在世纪之交的2000年1月正式出版发行。这本与陈大华教授和上海复旦大学合作编译的《光源与照明(第四版)》的中文版,到现在还是我的案头书,也是公司设计部每一位同事必学的重要书籍。我与陈大华教授的相识相交二十余年,除了现代科技发展的通讯工具和网络上的交流沟通之外,陈教授有个我一直佩服的好习惯,也是中国传统士大夫的特征:喜欢亲笔书写信函。陈教授写给我的信函,基本上每个月都有,信中有专业知识的解答释疑,还有正能量的人生观交流、生活上的嘘寒问暖,溢满书信的关切之情令人感动。这些信函,我都妥善保存,现在取出阅读,不禁唏嘘不已……

《光源与照明》是一本国际公认的照明行业权威著作,自从1966年出版后,一直深受专业人士和大学研究机构的欢迎和重视,并以每十年一次的周期再版。1997年完成的第四版更进一步作了大幅度改版,增加了一半新内容,使读者能更贴近现代光源与照明科技前沿。1997年春的欧洲之旅,陈大华教授获悉了《光源与照明(第四版)》的出版消息,当时就和我说希望我们争取共同合作拿到这本著作翻译中文版的授权,在中国出版这本著作。回国后,陈教授便马上与《光源与照明》原著主编J.R. Coaton博士和A.M. Marsden博士联系,得到他们对该译著工作的关注和重视,并在他们帮助下与英国出版公司Edward An old Ltd.达成了优惠的版权转让。1997年10月至1999年8月,在陈教授的具体指导下,我公司设计部刘九昌、徐庆辉、公司秘书刘动小姐开展了紧张的翻译工作,终于赶在世纪之交的2000年1月正式出版发行。这本与陈大华教授和上海复旦大学合作编译的《光源与照明(第四版)》的中文版,到现在还是我的案头书,也是公司设计部每一位同事必学的重要书籍。我与陈大华教授的相识相交二十余年,除了现代科技发展的通讯工具和网络上的交流沟通之外,陈教授有个我一直佩服的好习惯,也是中国传统士大夫的特征:喜欢亲笔书写信函。陈教授写给我的信函,基本上每个月都有,信中有专业知识的解答释疑,还有正能量的人生观交流、生活上的嘘寒问暖,溢满书信的关切之情令人感动。这些信函,我都妥善保存,现在取出阅读,不禁唏嘘不已……

屈原大夫说:“愿岁并谢,与长友兮”,如今斯人已逝,但陈教授高尚的美德永远是我前行的指路明灯。“可师长兮,行比伯夷,置以为像兮”,陈教授是我的好师长,高洁的品德堪比古之贤士,永远是我的学习榜样。云山苍苍,江水泱泱;先生之风,山高水长!魂兮归来——大华先生!黄敏聪2020年2月28日庚子年二月初六于羊城慎独书房

屈原大夫说:“愿岁并谢,与长友兮”,如今斯人已逝,但陈教授高尚的美德永远是我前行的指路明灯。“可师长兮,行比伯夷,置以为像兮”,陈教授是我的好师长,高洁的品德堪比古之贤士,永远是我的学习榜样。云山苍苍,江水泱泱;先生之风,山高水长!魂兮归来——大华先生!黄敏聪2020年2月28日庚子年二月初六于羊城慎独书房

黄敏聪

名实照明设计公司 总经理

>

>